-

#118 これからのリノベーションについて vol.2 ~キッチンと洗面化粧台を一緒にしちゃいました!

update:2022/03/22

-

#117 これからのリノベーションについて vol.1 ~クローゼットの使い方を考える

update:2021/09/02

-

A044「玄関収納の使い方・バルコニーでの過ごし方について」のアンケート報告

update:2023/04/03

-

update:2023/03/31

-

update:2016/03/02

-

M28 食器棚について 〜入居者アンケートと訪問調査の中から

update:2015/12/24

-

update:2019/02/06

-

RT015「夫婦二人暮らしのくつろぎ空間」(Plan 17)

update:2018/10/23

-

J006 リノベーションで自由度のあるクローゼットを作りました

update:2022/01/26

-

update:2016/04/27

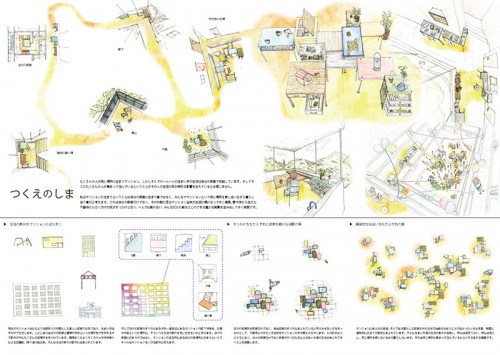

『つくえのしま』

<最優秀賞>

高村 裕太郎 様

(拡大版はこちら)

<シナリオ>

ここは街の一角にあるどこにでもあるようなマンション。

生まれたばかりの赤ちゃんから杖をついて歩くお年寄りまで

色んな年の色んな人が住んでいます。

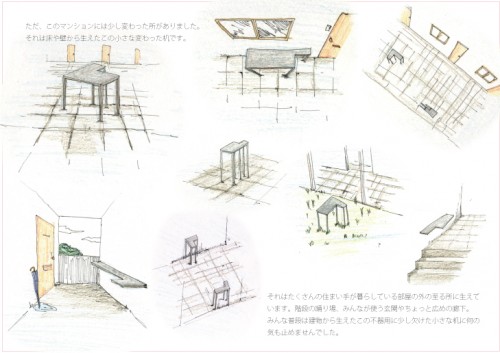

ただ、このマンションには少し変わった所がありました。

それは床や壁から生えたこの小さな変わった机です。

それはたくさんの住まい手が暮らしている部屋の外のいたるところに生えています。

階段の踊り場、みんなが使う玄関やちょっと広めの廊下。みんな普段は建物から生えたこの不器用に少し欠けた小さな机に何の気も止めませんでした。

ある日、子供たちがいつものようにこの小さな机の周りで遊んでいました。

ですが、大勢の子供たちにこの机はあまりに小さすぎたようです。

いつもならみんな諦めてバラバラになってしまいますが。

この日は違いました。ある子が言います。

「僕の家から机を持ってこよう」

するとその子は自分の家に戻り一つの机を持ち出してきました。

この机は床から生えた小さな変わった机のかけた部分にすっぽりとはまるように収まりました。

それはまるでそこにあるべき姿に戻ったかのようです。

それから子供達は思い思いに机やそれに変わるものを持ち寄りました。家にある使われていない棚やゴミ捨て場にあった机、木で出来た何かが入った箱。

気づくとそこには小さな机が集まった大きな机ができていました。

子ども達はその大きな机で遊ぶようになります。そこはこども達のたまり場になるまでそんなに時間はかかりませんでした。

マンションに突然現れたこの机の集まりに大人たちも気を止めはじめました。

子供達が出したままにしたこの机に怒ったりする大人もいたけれど、それは最初だけでした。

だんだんと大人達も机を持ち寄りその机の島を使い始めます。

子供の帰りをまちつつ井戸端会議をするお母さんがお茶を飲み、囲碁にいそしむおじいちゃん達があつまり、休日には日曜大工をするお父さんの姿も。

それはそこに机が生えてなければ生まれなかった風景です

だんだんと机の周りには部屋の中から色んなものが持ち出されるようになりました。きれいな植物や、持ち寄られた本で埋められた本棚、趣味のための道具。

そしてそこは自分の部屋の外にあるもう一つのみんなの部屋のようになっていきました。部屋の中でしか起きなかったたくさんのことがマンションの至る所で起き始めたのです。

そんな机の島はマンションの色んなところで生まれ始めました。

自分のお気に入りの景色が見える場所においた机が、話したこともなかった人のお気に入りの場所になったり。

稿はあっちで本を読もうなんて、日によって、季節によって机を移動させる人も現れました。

だんだんとマンションの至るところが自分の居場所のようになっていきました。

自分たちの居場所は自分の部屋だけでなく、部屋の外にもあふれているとこの机は気づかせてくれました。

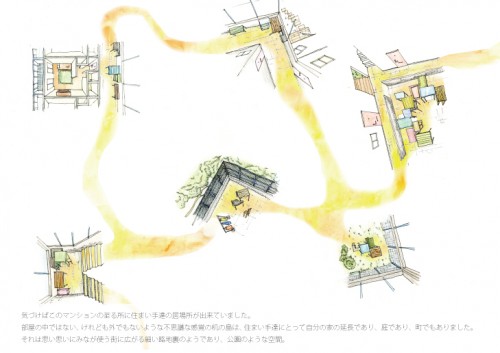

床や壁から生えた小さく欠けた机の周りに持ちよられたみんなの机で出来た島は、他の島と近づいてくっついたり、遠ざかって離れたりします。

時には小さなたまり場がぽつぽつと、時にはすべてが一つの大きな島のように繋がりました。

あるときこの大きな島でマンションに住まうカップルを盛大に祝う結婚式が開かれました。偶然の出会いを生む机の島のおかげでみなはもう顔見知りです。

またあるときはお祭りが開かれました。屋台が建ち並び、近所の人たちも立ち寄って机や持ち物が部屋の外にまで広がる空間に驚き魅了されます。

またあるときは住まい手達が一品ずつ持ち寄った大食事会が開かれました。大勢で机を囲んで食べる食事は格別です。

気づけばこのマンションの至る所に住まい手達の居場所が出来ていました。

部屋の中ではない、けれども外でもないような不思議な感覚の机の島は、住まい手達にとって自分の家の延長であり、庭であり、町でもありました。

それは思い思いにみなが使う街に広がる細い路地裏のようであり、公園のような空間。

しかし誰もこのマンションにこんな風景を生み出すきっかけを作ったのが、この小さくもささやかに生えたこの机とは知りません。大事なのは机がきっかけとみなが知ることではなく、机によって生まれた部屋を飛び出した豊かな生活の方なのです。

マンションに住まうということは自分の部屋に住まう事ではなく、みんなで同じ場所を感じ合いながら暮らし合うことだと気づかせてくれました。一人では生まれなかった、みんなだから生まれた豊かな風景。

机の島は時間とともに移ろうように姿を変え続け、住まい手達の活動の受け皿となるでしょう。そしてマンションは小さな都市になるのでした。

<審査員コメント>

『暮しの手帖』編集長 松浦弥太郎氏 講評

みなさん、こんばんは。暮しの手帖の松浦です。今日は高村さんがいらっしゃらないので、受賞作『つくえのしま』に関することの前に、このコンペの審査をして感じたことをお話します。

今、あらゆるジャンルで言われているものに、第三の場所、もしくはサードプレイスというものがあります。人の暮らしを支えているのは、ひとつは生活する家族がいる場所であり、もう一つが仕事をする場所。さらにもうひとつがコミュニケーションを持つ場所です。3つめの「コミュニケーションを持つ場所」というのが、これからもっと必要とされていくようになるのではないかと思っています。たとえば、人気のスターバックスだったり、ネット上のSNSもひとつの「第三の場所」ではあるのでしょうけど、あえてそこではなく、さらに人と触れ合いが持てて安心安全なところ。マンションではそういうコミュニケーションができるのではないかと、今回の審査をしながら感じました。

最優秀賞を受賞した『つくえのしま』というのは、机はひとつのモノですけど、これは机がひとりひとりの個人でもあり、毎日のようにどんどん新しい景色が生まれていく。そこに人がいてもいなくても人の気配や温もりがうまれ、人が今後さらに求めていくだろうコミュニケーションの可能性を広げていくことになるんじゃないかなという可能性を感じたことが今回審査した側としての意見で、満場一致で最優秀賞に決まりました。

今回のコンペでは113件の応募をいただいたんですけど、僕はどれにもちょっと感動したんです。通常、暮らしについて考えますと、自分たちのことだけしか考えないことが多いと思うんです。でも今回のコンペに応募した方は、みんなそれぞれが自分ではなく他人のことを考えているんですね。思いやりだったり、他人が何に困っているんだろうということを。みなさん、そこに切り口を持っていただいたことをとても嬉しく思い、すごく感動しました。今回、受賞しなかったもののなかにもたくさん素晴らしいものがあったんですけど、他人のことを思う、他人と一緒に何かできることを楽しむ、深くコミュニケーションをとることを前提としたアイデアがこんなにたくさん出るのかと、そこに意味があると思いました。暮しの手帖の仕事をしていてよく自分たちで自問するのは、人は何を幸せだと思うかということ。豊かな暮らしは何かということなんですけど、よーく考えて、これかもしれないと思うのは、人が幸せだと本気で思うことは人と深くつながるということなんですよね。たとえば欲しいものがすべて手に入ったとしても、人とのつながりがなければ幸せにはなれない。逆に何も持ってなくても、人と深くつながることがあれば、それはそれで幸せだろうということだと考えました。ですから、今回のコンペで、人と深くつながるということを、みなさんひとりひとりが真剣に考えて具体的に見せてくれたことに心から感謝します。受賞されたみなさん、おめでとうございます。