-

#118 これからのリノベーションについて vol.2 ~キッチンと洗面化粧台を一緒にしちゃいました!

update:2022/03/22

-

#117 これからのリノベーションについて vol.1 ~クローゼットの使い方を考える

update:2021/09/02

-

A044「玄関収納の使い方・バルコニーでの過ごし方について」のアンケート報告

update:2023/04/03

-

update:2023/03/31

-

update:2016/03/02

-

M28 食器棚について 〜入居者アンケートと訪問調査の中から

update:2015/12/24

-

update:2019/02/06

-

RT015「夫婦二人暮らしのくつろぎ空間」(Plan 17)

update:2018/10/23

-

J006 リノベーションで自由度のあるクローゼットを作りました

update:2022/01/26

-

update:2016/04/27

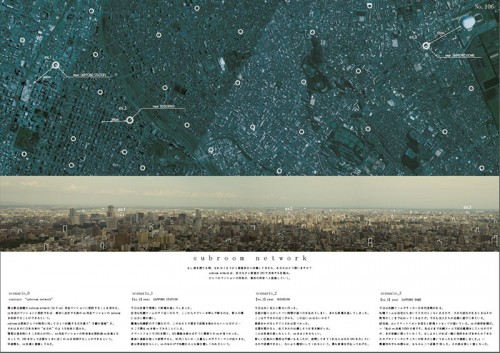

『subroom network』

<審査員賞『CASA BRUTUS』選>

相澤 幸輝 様

(拡大版はこちら)

<シナリオ>

もし家を借りる時、もれなくもうひと部屋余分に付属してきたら、あなたはどう使いますか?

subroom networkは、余分なひと部屋をSNSで共有する仕組みです。

ひとつのマンションの所有が、都市の所有へと拡張していくような、未来のマンション所有の新しい形を提案します。

『シナリオ0:subroom networkに契約する』

僕は最近話題のsubroom network(以下sn)対応マンションに契約を決めた。

sn対応のマンションに契約すれば、都市に点在する他のsn対応マンションのsubroomを利用することができるという。

subroomは原則ひとつの物件に対してひとつ付属する文字通り”予備の部屋”だ。

それはまさに日本古来の“はなれ”のような存在に思えた。

管理は基本的にそこの住人が行い、sn対応マンションの所有者は契約後sn会員となることで、SNSを介して必要なときに近くのsnを利用することができるという。

早速僕も、sn会員に登録してみた。

『シナリオ1:札幌駅、残業』

今日は仕事で残業して終電を逃してしまった。

自宅は札幌ドームのすぐ近くなので、ここからタクシーで帰るのはつらい。

そこで僕はsnを使ってみることにした。

スマートフォンでSNSを開く。

GPS機能ですぐに最寄りのsnが見つかった。

事前に連絡を取って訪問すると、一人暮らしのサラリーマンが出てきた。

彼は単身赴任らしい。

snのおかげで札幌の人とも随分親しくなれたという。

『シナリオ2:すすきの、不夜城』

今日は古い友人と飲みに行った。

久しぶりに盛り上がり、またも終電を逃してしまった。

早速snを検索すると、すぐにそれは見つかった。

出てきたのは優しそうな老夫婦だった。

二人は老後の楽しみとして、snをはじめたらしい。

新しい仕組みに最初は戸惑いもあったが、訪問してきてくれる人はみなSNSを介しているので信頼できるし、なにより親切にしてくれるという。

もちろん、僕もお礼に家事を手伝ってあげた。

『シナリオ3:札幌ドーム、宵の宴』

今日は札幌ドームでサッカー日本代表戦。

ドームは自宅からすぐなので、大きな試合があるときは熱気がここまで伝わってくる。

今日も友人を呼んで一緒に応援の予定だ。

試合後、ふとスマートフォンを見ると新規メッセージが届いている。

snの使用依頼だ。

―「私はsn会員10569の者です。先ほどまで札幌ドームで試合観戦をしていたのですが、まだ余韻に浸っていたくて。もしよろしければ一緒に祝杯をあげませんか?」―

興奮冷めやらぬ僕らは、もちろん二つ返事でOK。

その夜は楽しい宴となった。

<審査員コメント>

『カーサ・ブルータス』編集長 松原亨氏 講評

このコンテストの面白いところは、新しい住まい方を提案するだけでなく、それをシナリオの形にする、という点だと思います。今回の『subroom network』のシナリオでは、会員制で家の一部屋を共有し合い、「今日は新宿で飲んで夜遅くなったから新宿周辺の会員の部屋を借りよう」とSNSで家を探し、人が住んでいるところの一部屋を共有する世界が描かれていました。僕は最初にシナリオ読んだとき、申し訳ないんですがとってもイヤだったんです。なぜかというと、今シェアハウスやカーシェアが一般的になりつつありますが、僕自身は今46歳で、車も所有したいし、家をシェアするより自分の空間が欲しいというような世代だと思うんです。頭ではシェアがスマートで現代的なことだと思うんですが、自分の感覚としては少し隔たりがある。だから、人の家にいって知らない人同士で貸し借りするそのシナリオに関しては、ボクはいやだなと思ったんです、申し訳ないですけど。

ただ今回、なぜカーサ ブルータス賞にしたかというと、若い人たちの未来を考えると、これはあり得る話だと思ったからなんです。家という空間を所有しないで、「必要なものはPCやスマートホンに入っているから、他のものは共有でOK」というような、所有欲があまりない人たちというのが若い人に多くなっていることを思うと、この世界はありそうだと思っているし、SF映画なんかだとそういう設定の世界はいかにもありそう。私自身からは出てこない発想だけれども、未来はそうなるかも、というような、アイデアを持ってきていただけただけで僕はすごく刺激的だったんです。それを考えさせてくれただけで僕はとってもうれしいことでした。受賞者の相澤さんはいらっしゃいませんが、おめでとうございます。